Dans Colette et les siennes (2017), Dominique Bona, « de l’Académie française » depuis 2013, évoque la vie de Colette et de ses amies durant la première guerre mondiale et les années qui suivirent. La biographe de Berthe Morisot, de Camille et Paul Claudel, des sœurs Rouart, signe un essai à la fois historique et sociologique, centré sur la situation des femmes durant la grande guerre. Pour Colette et celles qui vivent ces années-là près d’elle à Paris, elle s’attache à suivre leurs créations, leurs amitiés, leurs amours, dans la ville sans hommes où flotte « le parfum tout neuf de leur liberté ».

Colette en 1910 (source Le Figaro)

Rentrée à Paris dès la mobilisation générale, sa fille d’un an laissée chez sa belle-mère, Colette, la quarantaine, a besoin pour survivre de son salaire de journaliste au Matin, dont son mari, Henry de Jouvenel, est le rédacteur en chef. Elle occupe son vieux chalet en bois avec jardin au 57, rue Cortambert, « le plus charmant des refuges », dans le XVIe, où se crée une « atmosphère de pensionnat ou de maison close ».

Trois beautés brunes l’y rejoignent : Annie de Pène, journaliste et romancière ; Marguerite Moreno, comédienne à la Comédie-Française ; Musidora (Jeanne Roques), la plus bohème, qui dessine, peint, danse aux Folies-Bergères. Toutes les quatre portent les cheveux courts, un défi à l’époque, des « garçonnes » avant l’heure. Quand Colette, dont les cheveux tombaient presque aux pieds (1m58), a coupé sa longue tresse à vingt-neuf ans, sa mère en a pleuré. L’idée venait de Willy, pour accentuer sa ressemblance avec l’actrice Polaire qui jouait « Claudine à Paris » et habillait de même ses « twins ».

Marguerite Moreno en Anne d'Autriche, adaptation de Dumas,

Vingt ans après (Henri Diamant-Berger, 1922).

Ed. Cinémagazine, no. 52. Photo Pathé Consortium Cinéma

En ville, elles portent les longues robes et chapeaux de l’époque ; chez elle, elles adoptent volontiers le pantalon, avec cravate et veston. Même si les théâtres sont fermés, les journaux publiés au ralenti, elles travaillent. Annie de Pène et Colette se sont formées sur le tas, Colette a été engagée au Matin en 1910, où ses « Contes des 1001 matins » ont du succès.

L’année suivante, c’était le coup de foudre entre Henry de Jouvenel, au « charisme exceptionnel », tourné vers la politique, et Colette, trois ans de plus, qui avait déjà fait scandale en montrant un sein sur scène et portait un parfum de « jasmin sauvage ». En l’épousant, la bohème est devenue baronne et belle-mère de trois fils : Bertrand de Jouvenel, d’un premier mariage ; Renaud, le fils d’une maîtresse qu’Henry a raconnu ; Jacques Gauthier-Villars, le fils de Willy.

Le fief des Jouvenel est en Corrèze, au château de Castel-Novel, où Colette aime séjourner avec celui qu’elle appelle « le seigneur Sidi » ou « le Pacha », voire « la Sultane », dont elle adore la peau très douce. Annie de Pène vit avec Gustave Téry, un polémiste devenu journaliste à L’Oeuvre, une union libre. Quant à Musidora, tombée amoureuse de Colette à dix-sept ans – entre elles, c’est quasi un rapport mère-fille – elle est courtisée mais pas vraiment engagée. Le mari de Marguerite Moreno n’est pas mobilisable pour raisons de santé ; comédien, il est très dévoué à la femme qui l’a épousé après la mort de Marcel Schwob, son grand amour.

Chaque chapitre de Colette et les siennes aborde le quatuor sous un angle particulier : leurs secrets douloureux, leur liberté payée au prix fort, la douceur de leur vie entre femmes, l’empreinte maternelle… Dominique Bona reconstitue ainsi peu à peu leur trajectoire de fille, de femme, d’artiste, leur bonheur d’être ensemble à une époque où, dans leur milieu, le lesbianisme est à la mode, mieux toléré que l’homosexualité masculine. Elles considèrent l’amour entre femmes comme une « douce chose », même si elles séduisent des hommes. Les retours en arrière permettent de comprendre comment chacune a trouvé sa voie. Mathilde de Morny (pour Colette, « Missy ») l’a encouragée à se former comme comédienne, à jouer des rôles souvent déshabillés, et à devenir écrivaine en son nom propre, libérée de Willy.

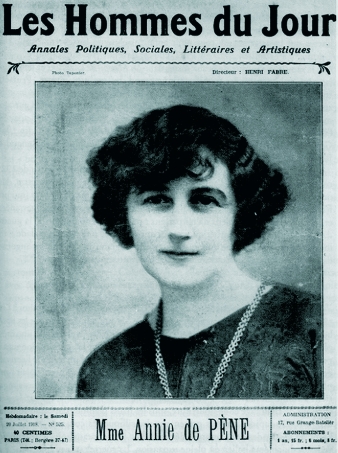

Annie de Pène à la une des "Hommes du jour", 20/7/1918,

avec plusieurs articles élogieux, après une campagne calomnieuse de la presse nationaliste

La guerre qu’on annonçait courte se prolonge, suscitant l’inquiétude et l’ennui, le souci d’être utile. Musi (Musidora) part tourner à Marseille (le cinéma continue) et devient marraine de guerre. Moreno fait l’infirmière au Majestic à Nice. Annie de Pène, « journaliste à plein temps », est envoyée spéciale au front – ses articles sur les souffrances de la guerre, pour les hommes et pour les femmes, sur les tranchées, sont fort appréciés et lui valent une belle réputation. Colette s’engage un temps comme veilleuse de nuit puis de jour dans un hôpital de fortune, mais elle est moins forte. Elle écrit surtout sur la vie des civils dans la guerre. Les épouses sont interdites sur le front ; Colette, avant Noël, trouve un couple qui veut bien l’héberger à Verdun où son mari peut venir partager ses nuits, clandestinement – jusqu’à ce qu’elle soit repérée et expulsée.

A la fin de l’année 1914, les quatre amies sont rarement ensemble au chalet de Passy, elles s’écrivent. Musi fréquente alors Pierre Louÿs, entouré de femmes « brunes et piquantes », sa vie sentimentale compliquée inquiète Colette. Musi connaît un grand succès dans « Les Vampires », en collant noir et talons hauts. Musi se sait redevable à Colette, sans suivre pour autant ses conseils en amour. Elle tourne aussi les « Claudine », « Minne », et « La flamme cachée » – les critiques font l’éloge des phrases concises de Colette qui en a écrit le scénario, mais celle-ci reste à distance du cinéma. Les tournages sauvent également Moreno et son mari (« Debout les morts ! »), mais Marguerite est surtout une voix, le muet ne lui convient guère. Colette et Annie courent derrières les « piges » pour Le Matin et L’Oeuvre, Colette vend ses manuscrits quand elle est sans argent.

Musidora joue Irma Vep dans Les Vampires de Louis Feuillade, 1915

Deux ans plus tard, malgré le retour d’Henry de Jouvenel à la vie civile, Colette est souvent seule. Le chalet s’écroule, ils déménagent près du Bois, dans une villa du boulevard Suchet. Jouvenel a des maîtresses, et la politique est la première d’entre elles. Mari et femme s’éloignent. En 1918, il retourne au front. La grippe espagnole emporte Annie de Pène à 47 ans.

Dominique Bona montre comment Colette bataille pour son couple, contre la vieillesse. A cinquante ans, elle écrit pour Chéri le personnage de Léa, femme vieillissante et amoureuse : un succès et un scandale. Elle ne sait pas encore qu’elle va devenir son personnage dans la vie, avec son beau-fils Bertrand de Jouvenel, qui la poussera à écrire Le blé en herbe et La maison de Claudine. Marguerite Moreno, devenue veuve, connaîtra aussi l’amour d’un homme jeune, avec plus de bonheur.

Colette et les siennes nous fait découvrir ces quatre femmes – Colette, Annie de Pène, Marguerite Moreno, Musidora – dans la première moitié du XXe siècle, jusqu’à leur mort. Si Colette est la personnalité la plus approfondie dans cet essai, Dominique Bona réussit à nous intéresser vraiment à ses amies et à leur complicité, dans leurs beaux jours et dans leurs peines, dans la vie privée comme dans leur vie publique.